-

屋台を彩る、伝統の芸人たち

島田大祭では、華やかな屋台の巡行に欠かせない存在として「芸人」と呼ばれる担ぎ手たちがいます。威勢のいい掛け声と力強い動きで屋台を引き立て、祭りを一層盛り上げてくれる、まさに縁の下の力持ちです。

-

第一街の芸人

唄吉住 小三郎

唄吉住 小三郎 唄吉住 小貴三郎

唄吉住 小貴三郎 唄吉住 小十郎

唄吉住 小十郎 唄吉住 小穣

唄吉住 小穣 三味線吉住 小三友

三味線吉住 小三友 三味線吉住 友孝

三味線吉住 友孝 三味線吉住 小友也

三味線吉住 小友也 三味線吉住 小貴彬

三味線吉住 小貴彬 囃子望月 左之助

囃子望月 左之助 囃子望月 左京

囃子望月 左京 囃子望月 秀幸

囃子望月 秀幸 囃子望月 左太寿郎

囃子望月 左太寿郎 囃子望月 美沙輔

囃子望月 美沙輔

第二街の芸人

第二街の芸人のご紹介

唄

杵屋 佐之隆重要無形文化財「長唄」総合認定保持者

長唄佐門会会員

一般社団法人長唄協会会員

伝統長唄保存会会員

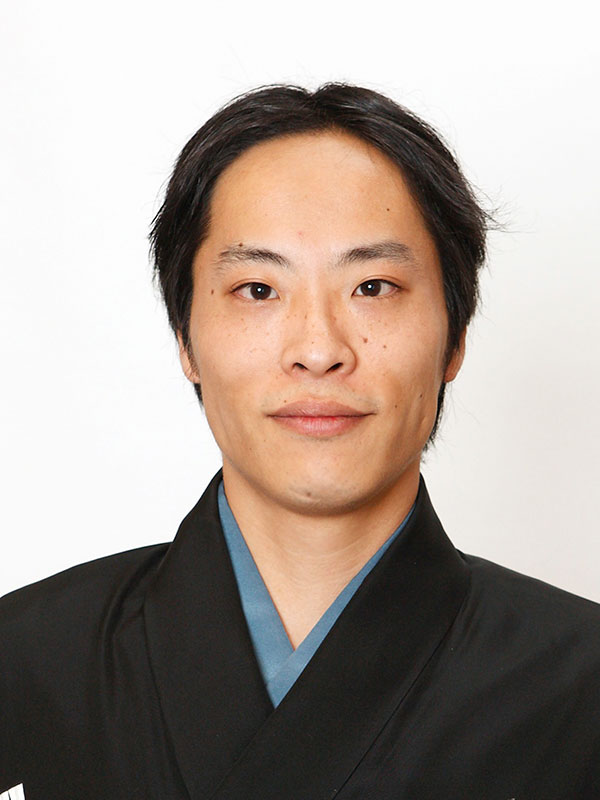

歌舞伎、長唄演奏会などに出演杵屋 佐喜長唄佐門会家元 七代目杵屋佐吉の次男

母方の祖父は黒沢明監督の映画「七人の侍」などで活躍した俳優の木村功という芸能一家に育つ。

初舞台は6歳(国立大劇場)

長唄を人間国宝杵屋佐登代、今藤尚之に、三味線を祖父・五代目杵屋佐𠮷、田島佳子の各氏に師事

2002年に父の前名である佐喜を襲名、プロの唄方として国内外の演奏会、歌舞伎や日本舞踊の公演をはじめ、NHKテレビやラジオなどにも数多く出演している。

また、東京、大阪、名古屋、長野、そして島田に稽古場を開き子供から大人まで楽しみながらも本格的に長唄を学べる場をつくっている。

主な活動2010年APEC JAPAN 2010にて、中村勘三郎、勘九郎、七之助とともに「連獅子」を各国大統領に披露

2014年市川海老蔵 古典への誘い Japan Theater シンガポール公演

2015年日ブラジル修好120周年記念 藤間勘十郎ブラジル公演

2016年市川海老蔵Grand Japan Theater NY・カーネギーホール公演

2018年平成中村座スペイン公演(スペイン・マドリード)今藤長十郎 三味線の響 カーネギーホール公演

2019年天皇陛下即位を祝う晩餐会にて、野村萬斎、市川海老蔵、吉田玉男らと共に「三番叟」を披露

2021年明日をになう新進の舞踊・邦楽鑑賞会(国立劇場主催)

2023年中村勘九郎 中村七之助 錦秋特別公演2023

2025年中村勘九郎 中村七之助 新緑歌舞伎特別公演2025

杵屋佐喜 Instagram 杵屋佐喜 長唄・三味線教室

映画「国宝」に出演三味線

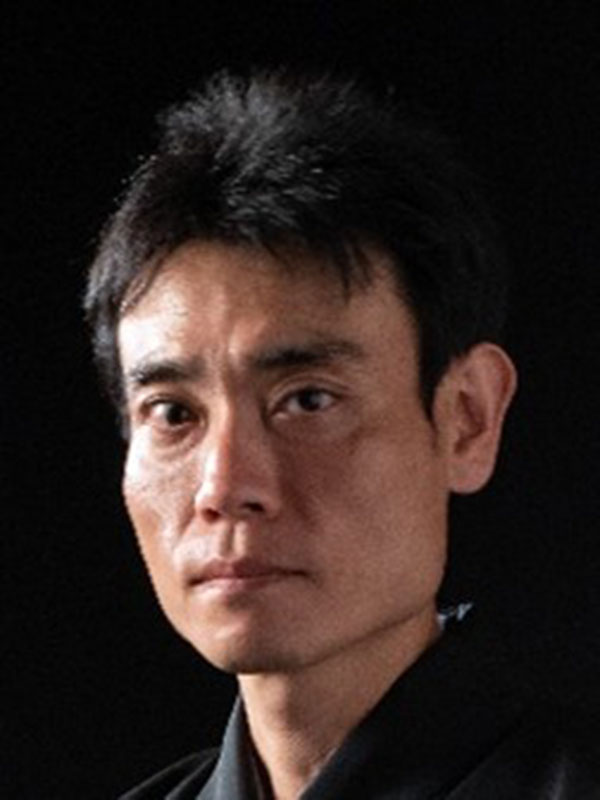

杵屋 佐𠮷重要無形文化財「長唄」総合認定保持者

杵屋 佐吉公式サイト

長唄佐門会家元

一般社団法人長唄協会副会長

五世杵屋佐吉の次男として東京日本橋に生まれる。

18歳で曾祖母の名を継ぎ、長唄三味線方として活動を始める。

1993年、父五世の没後、病気治療中の兄小佐吉に六世をおくり、同時に七代目杵屋佐𠮷を襲名

「佐門会」、「佐苗会」、「杵屋佐𠮷の会」、「芙蓉曲研究会」を主宰

珍しい三味線の収集家・研究家でもある杵屋 佐助1975年、父二世杵屋佐助につき初稽古

五世家元杵屋佐𠮷に師事

1986年、三代目杵屋佐助襲名

一般社団法人長唄協会、長唄佐門会等、演奏会に多数出演

東京藝術大学音楽学部邦楽科卒

長唄新樹会会長杵屋 浅吉長唄佐門会家元 七代目杵屋佐吉の長男

母方の祖父は黒沢明監督の映画「七人の侍」などで活躍した俳優の木村功という芸能一家に育つ。

初舞台は3歳(新橋演舞場)

小学生から中学生にかけて、故東音田島佳子師に三味線を師事

学生時代にはトランペット・楽理など洋楽を学び、18歳で四世佐𠮷の前名である浅吉を種名、本格的に長唄の道に入った。

唄を今藤尚之師、三味線を今藤長龍郎師に師事し、現在、三味線方として演奏会、舞踊会、歌舞伎公演、放送などで活躍中

主な活動2001年坂東三津五郎襲名披露

2002年尾上松緑襲名披露

2004年市川海老蔵襲名披露

2005年坂田藤十郎襲名披露

中村勘九郎襲名披露2015年六本木歌舞伎

歌舞伎座顔見世大歌舞伎 十一世市川團十郎50年祭2016年初春花形歌舞伎 市川海老蔵

2017年俳優祭「二つ巴」

杵屋 佐輝夫アメリカ合衆国・ハワイ州ホノルル出身の日系四世。

幼少より日本伝統芸能に親しみ、4歳より初代花柳三津秋師のもとで日本舞踊の稽古を始める。6歳で長唄三味線を始め、ホノルルにて杵屋佐藤枝師に師事15歳のときより東京にて長唄佐門会七代目家元杵屋佐吉師のもとで研鑽を積み、18歳で名取「杵屋佐輝夫」を許される。

/div>

2019年、師範の資格を授与され、長唄指導者としての地位を確立する。

2009年より現在に至るまで、長唄佐門会および長唄協会の一員として、ホノルルおよび日本各地の演奏会に出演。国内外において長唄と日本舞踊の普及、継承に尽力している。また、ハワイ大学マノア校での英語歌舞伎公演にも参加し、2013年『伊勢音頭恋寝刃』および2024年『弁天娘女男白浪』では長唄のチームリーダーとして出演笛

福原 寛福原 寛 Facebook福原流笛方

福原 寛公式サイト

人間国宝福原流宗家 四世寶山左衛門師に手ほどきより師事、師より福原寛の名を許される。

東京藝術大学音楽学部邦楽科卒、同大学院修士課程修了

各地にて笛のリサイタル、歌舞伎、日本舞踊、長唄演奏会など演奏活動のほか、テレビやラジオ放送、海外演奏などにも参加している。

横笛「苑の会」を主宰し、東京、名古屋、沼津、徳島、高松に稽古場を開き、後進の育成にも力を注いでいる。

国立音楽大学、東京学芸大学講師

CDの制作、著書の出版など、広く邦楽の魅力を発信している。

2004年 アテネ五輪でシンクロナイズドスイミング日本チームの演技曲に参加

2023年 映画「レジェンド&バタフライ」の劇中曲に参加

2025年 映画「国宝」出演鳴物

堅田 喜代堅田流囃子方

幼少期より故堅田喜四郎師に師事

東京藝術大学音楽学部邦楽科卒

1983年、喜四郎師より二代目堅田喜代を拝名

女流囃子方として東京を中心に演奏活動を行なっている。

また、鼓調会を主宰し、沼津、金沢などに稽古場を開き、後進の指導にも力を注いでいる。梅田 巴三代目梅屋福三郎師に師事

1983年 梅屋巴の名を許される。

東京藝術大学音楽学部邦楽科卒

長唄演奏会、日本舞踊会、自主企画公演など古典曲の演奏のほか、「仙波清彦とカルガモーズ」のメンバーとしてライブ活動も行なっている。堅田 喜之祐笛方福原寛の次男

堅田 喜之祐 Instagram

幼少より囃子を叔母の二代目堅田喜代師に師事、長唄を東音味見純師に師事

東京藝術大学音楽学部邦楽科卒

初舞台は5歳(太鼓にて雛鶴三番叟)

2008年、国立劇場小劇場にて四世寶山左衛門追善の会に出演(太鼓にて長唄石橋)

その他、囃子方として国立劇場、南座、博多座などに出演第三街の芸人

第三街の芸人のご紹介

唄芳村 金四郎芳村 辰三郎 芳村 長五郎三味線杵屋 栄四郎杵屋 正園 杵屋 栄次郎囃子望月 晴美堅田 喜三久 堅田 喜三代堅田 喜衣紗笛鳳聲 千晴第四街の芸人

第四街の芸人のご紹介

唄青島 静子竹内 あき 小林 百合三味線新井 康子坂田 舞子 楡井 李花笛福原 千鶴福原 百恭 福原 寛乃囃子藤舎 英佳藤舎 千穂 藤舎 夏実振付・後見のご紹介

振付指導花柳 寿美多未後見花柳 美緒里乃花柳 美希豊路 花柳 美喜萩乃花柳 美保史華昭和五十五年第九十六回大祭において、第四街では初めて屋台の地方連中の起用を全員女流とし現在に至る。

一般社用法人長唄東音会

長唄東音会とは、東京音楽学校及び東京芸術大学音楽学部邦楽科長唄・長唄三味線専攻卒業生を中心に、昭和三十三年初代会長 山田 抄太郎(人間国宝・日本芸術院会員)のもと、男子同人十名を以って結成された長唄演奏研究団体(令和三年法人代)。東音会研修所に入所し一定期間演奏指導を受け、理事会承認後本名に「東音」を冠し、同人として演奏活動を始めます。現在は、男子三十六名・女子六十二名の大世界となり(名誉同人・準同人は含まず)、令和九年には七十周年を迎えます。

女子東音会

四街の芸人は東音会女子同人が出演しております。昭和四十年女子同人十三名により女子部として第一回演奏会を開催。昭和五十六年 第五十回記念演奏会を機に、「女子東音会」と改称。令和七年四月「第一五八回女子東音会」を創立六十周年記念として開催。年二回の本公演を主軸に、小公演・若手演奏会を開催し後進の育成にも力を入れ、伝統継承・未来へ繋ぐ演奏普及活動を行っています。

女流囃子方

東京芸術大学邦楽科囃子専攻では、昭和三十五年度入学者が第一期生(笛方のみ)。昭和四十年に打物(太鼓・大鼓・小藪)専攻が新設され、男女卒業生が増えました。その結果、現在では広く女流囃子方が活躍しています。

第五街の芸人

長唄松島 庄十郎

長唄松島 庄十郎 長唄東音 海津 紫乃

長唄東音 海津 紫乃 長唄東音 大島 早智

長唄東音 大島 早智 三味線東音 山本 英利子

三味線東音 山本 英利子 三味線東音 佐藤 さくら子

三味線東音 佐藤 さくら子 鳴物藤舎 呂裕

鳴物藤舎 呂裕 鳴物藤舎 朱音

鳴物藤舎 朱音 鳴物望月 太左幹

鳴物望月 太左幹 鳴物望月 大貴

鳴物望月 大貴 笛鳳聲 晴代

笛鳳聲 晴代

第五街の芸人のご紹介

長唄九世家元 松島庄十郎 社中

長唄松島 庄十郎東音:海津 紫乃 東音:大島 早智三味線東音:山本 英利子東音:佐藤 さくら子鳴物藤舎 呂裕藤舎 朱音 望月 太左幹望月 大貴笛鳳聲 晴代MENUPAGE TOP